Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы ценим историю Ачинска и считаем, что её нужно не просто сохранять, но и всячески популяризировать. Нам кажется, это очень занятно – рассматривать на старинных снимках улицы родного города, дома, которых, возможно, уже нет, представлять, как выглядели знакомые нам всем места. Поэтому мы всегда рады, когда вы откликаетесь на наш призыв делиться ретро-снимками. Сегодня в нашей постоянной рубрике – вновь гостья. Своими воспоминаниями об Ачинске делится постоянная читательница «Города «А» Анна Григорьевна Коротина.

Это наш город

Скоро наш город отметит 343-летие. А я его знаю и люблю таким, каким он был в 1940‑1950 годах. Сплошные деревянные дома с русскими печками, огородами, сараями, грунтовыми дорогами, когда осенью и весной – непролазная грязища, а зимой только протоптанные тропинки в нужных направлениях. Нет электричества, телефонов, водоколонок, конный транспорт, связь со страной – чёрные «тарелки» радио на стене. Магазинов было мало, один кинотеатр «Свобода», драматический театр…

Был пединститут, сейчас педучилище, сельхозтехникум. Помню Ленинский сад – парк «Троицкий», в нём стоял деревянный сарай, мы его называли «телятником», там крутили кино. На танцплощадке играл духовой оркестр. Работал ресторан «Чулым», где братья Фаворовы развлекали посетителей игрой на аккордеонах.

В Ачинске тех лет не было проблем с мусором. Пищевые отходы годились в хозяйстве: всё, что горело, сжигалось в печках, пустые бутылки сдавались на обмен с продуктами. Очистные сооружения работали только летом. По улицам ездила конная телега с установленной на ней бочкой, сзади волочилась длинная палка с ведром. Приближение этой «говновозки» мы слышали и чуяли издалека. Открывались ворота, телега заезжала во двор, и ассенизатор чистил выгребную яму.

Воду круглый год брали в Чулыме и Тептятке, тогда эти реки были намного чище, чем сейчас. Летом за водой ходили с коромыслами, зимой – с обледенелыми бочками на санках.

В каждом дворе было хозяйство: коровы, лошади, козы, свиньи, куры и овцы. Из овощей только то, что выращено в огороде. Что такое помидоры, мы узнали в начале 50-х годов, когда в Ачинске появились китайцы, они и научили выращивать ачинцев томаты. Помню здание церкви, мы детьми бегали туда посмотреть, когда звонили колокола. Здание было холодным, пустым. Верующие бабушки несли туда что могли: иконы, половики.

Население – всего 30-40 тысяч человек. Много было безграмотных. Пенсионеры, получая пенсию, ставили крестики вместо росписи. В 1934 году стали учить грамоте, обязательным было окончить 4 класса, после окончания можно было поступать в профтехучилище. Потом появилась «семилетка», открылась дорога для поступления в техникум, а когда стала доступной учёба до 10 класса, ачинцы получили возможность поступать в институт. Обучение в школе было платным, не платили только дети-сироты и те, чьи родители были инвалидами. До сих пор с глубоким уважением вспоминаю наших учителей. Они дали нам многое, что пригодилось на всю жизнь. Учителя были для нас источником всего светлого.

В городе выходила лишь одна газета – «Ленинский путь». Читали, конечно, не все. Наш сосед дед Степан каждую неделю приходил к нам за газетой. Он разрезал листы на маленькие листочки, доставал кисет с махоркой и делал самокрутку. А ещё газета была в туалете, ведь о туалетной бумаге в то время никто не слышал. Много народа посещало библиотеку, книг было мало, поэтому читали в читальном зале при свете ламп.

Город занимал историческое место в жизни страны. В Ачинске был проездом Ленин, жил Сталин, помню музей, который был организован в доме, где он жил, который потом закрыли, и сейчас об этом месте никто не знает. А сколько наших ачинцев работали и работают в руководстве страны.

И пошла работа и учёба

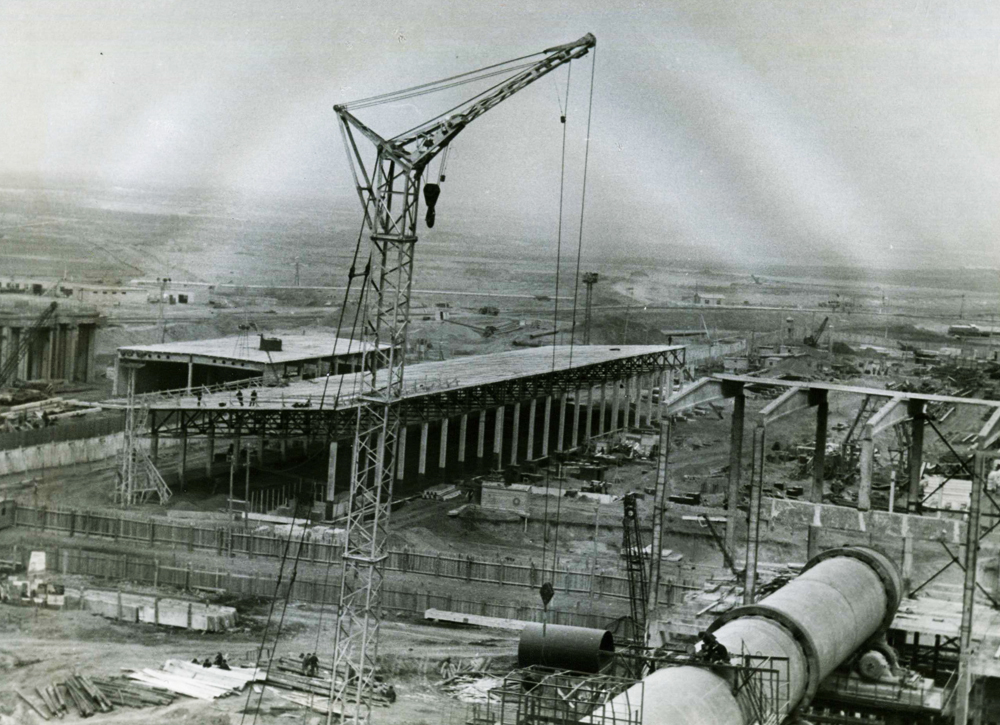

Так с чего началось строительство современного Ачинска? Что и кто сделали его городом, в котором мы живём, учимся, работаем? «Виновником» стал Ачинский глинозёмный завод (АГЗ) – так он тогда назывался, а после изменения проекта стал комбинатом – АГК. Возведение комбината в 50-е годы привлекло в город тысячи человек со всего Союза. Первыми прибыли пограничники, комсомольцы, условники. Народ не был обучен строительному делу.

Прибывающие инженерно-технические специалисты, мастера, прорабы, монтажники, геодезисты, транспортники, электрики, отделочники организовали бригады, и пошла работа и учёба. Для выполнения всех задач строительства основали генподрядный трест «Ачинскалюминстрой», который обеспечил через строительные управления работу с субподрядными организациями.

В строительстве принимали участие филиалы проектных институтов Москвы, Ленинграда и даже Франции. Для быстрейшего и успешного решения возникающих работ была построена 600-метровая посадочная полоса: самолёт ИЛ-18 летал из Ачинска в столицу.

Сроки строительства были очень жёсткие. Работа шла круглосуточно. Уже в начале 1963 года вошёл в строй опытный цех, а в феврале 1964-го была выпущена первая продукция. В 1972 году Госкомиссия приняла все мощности по производству глинозёма и содопродуктов. Труд строителей был высоко оценён: 18 марта 1971 года трест был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Огромная роль была отведена жилищному строительству. Был создан трест «Ачинскжилстрой», который параллельно с заводом возводил, по сути, новый город. Первые пятиэтажки из кирпича построили во втором микрорайоне. После выпуска железобетонных конструкций и деталей для жилья «вечной памятью» стали наши серенькие пятиэтажки, которые стоят уже более 50 лет.

Строительство жилья микрорайонов пошло быстрее, качественнее, а их надёжность, помощь в обеспечении жильём строителей стала неоценимой. Вместе с домами строилось всё, что было необходимо для полноценной жизни. К концу 80-х в городе появилось 2 млн кв. м жилья (48 тысяч квартир), 17 школ, 15 детсадов, семь поликлиник, две больницы, роддом, глазная больница, три стадиона, Дворец культуры, железнодорожный вокзал, хлебозавод, молочный завод, мясокомбинат, 150 магазинов и другие объекты.

С 1973 по 1982 годы строится НПЗ и его Привокзальный жилой район. Это тоже наш город, совсем новенький. Да, прошло всего лишь 75 лет, а от старого деревянного городка осталось немного. Я пишу эти строки 1 ноября 2025 года. Сибирская осень прошла – золотая, тёплая, полноценная, которая своим великолепием показала, что наш город идёт с ней в ногу – большой, уютный, чистый, красивый, в нём есть всё жизненно необходимое.

Больше 10 лет я не видела мой город в его изменениях, а вот сегодня села в автобус – не простой, а новый, красивый, удобный, экологичный. Он бесшумно идёт по чистым широким улицам, кондуктор приглашает пассажиров на вход по новому маршруту. Что это? А то, что сделали жители с родным городом. Разные по архитектуре дома, магазины, отели, кафе, рынки, скверы, переходы, освещение, деревья и цветы, детские площадки. Да что говорить – просто сказать большое спасибо администрации города, собственникам зданий, нашим жителям, которые принимают сделанное с бережливостью и благодарностью. А знаете, старый центр тоже меняется, перестраивают здания бывших МТТ, типографии, многие деревянные домики благоустроены, а очень старые – огорожены, видно, приходит их пора к обновке.

Время идёт годами и несёт нам новые задачи, новые дела и новые радости и успехи. Сегодня мы все ждём Победы над злом, горем и бедой.

Время идёт годами и несёт нам новые задачи, новые дела и новые радости и успехи. Сегодня мы все ждём Победы над злом, горем и бедой.

Наша любимая газета «Город «А» стала краше, интересней, в ней публикуются фотографии старого города, людей, которых давно нет, но мы их знаем и помним. А молодость должна знать прошлое родного города, хотя видит его другим, шагающим с новым поколением в ногу. Берегите его и продолжайте начатое нами во славу».

Фото: Ачинский краеведческий музей, телеграм-канал Игоря Титенкова

Тоже стоит почитать

Системы нет? Депутаты раскритиковали зимнее содержание дорог в Ачинском округе

Жители ЮВР в Ачинске готовы дойти до президента, чтобы вернуть автостоянку

«Как я могу материться? Ведь я – правнучка священника!»