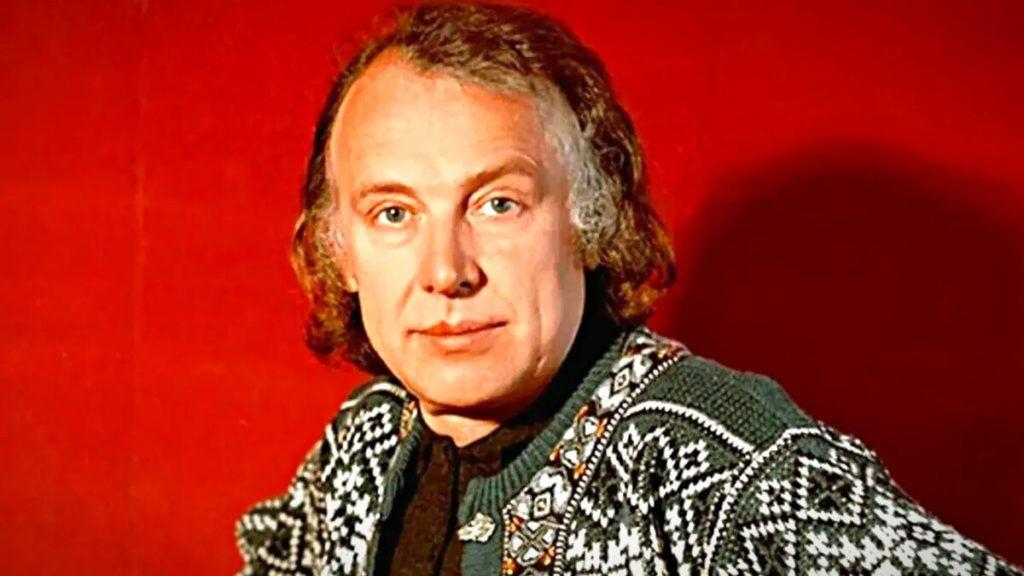

В честь 100-летия гениального актёра Иннокентия Смоктуновского с 17 по 23 марта в Ачинске прошёл фестиваль, в рамках которого состоялся краевой конкурс эссе «Сибирский Гамлет». В самой престижной группе (старше 35 лет) два первых места поделили ачинцы Владимир Кочешков и Ирина Коленчук. Оба являются членами литературного клуба «Творческая лаборатория литературно-музыкальной направленности «Конфедерация», действующего при Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина. Стихи поэтов этого литературного клуба вы ежемесячно встречаете на страницах нашей газеты.

Кроме того, в рамках фестиваля проводился и конкурс рисунка «Победа кистью художника»: на тему ролей Смоктуновского в фильмах о Великой Отечественной войне. Жюри присудило Ачинску в этой же возрастной группе все первых три места: победителями стали Валерий Чашечников (первое место), Ирина Коленчук (второе место) и Владимир Кочешков (третье место).

В этом номере предлагаем вниманию читателей эссе Владимира Никитовича.

***

«…Достойно ль смиряться под ударами судьбы,

Иль надо оказать сопротивленье…»

У. Шекспир, «Гамлет»

Давно замечено, что среди людей вдруг появляется человек, который своим поведением, восприятием окружающего мира отличается от большинства живущих рядом с ним людей. Этот человек с очень ранимой, тонко настроенной и восприимчивой душой. Его взгляд замечает дуновение ветерка в маленьких листочках лёгкой былинки, слух улавливает трепет крыльев бабочки, порхающей над распустившимся бутоном цветка, обоняние чувствует едва струящийся аромат этого цветка, тогда как множество других людей пройдут мимо, не заметив. Этот человек так же обострённо и неординарно воспринимает и оценивает и других людей, да и всё общество. Все это спит в душе такого человека до поры до времени и почти никак не проявляется в его повседневной жизни.

Но вот однажды он вдруг осознаёт силу манящего счастья и выплёскивает чувства души: или в красках художника, или в симфониях композитора, или в построенном храме архитектора, или в творениях великого актёра, передавая эти чувства другим людям. И окружающие с удивлением видят, какое чудо с ними рядом живёт.

Откуда появляются такие люди, что способствует этому? Процесс этот идёт в человеке медленно, но неотвратимо – как появление прекрасной бабочки из невзрачной куколки. И. М. Смоктуновский постоянно говорил об этом, вспоминая своё детство, свой дом и недалеко стоявшую церковь. По его словам, именно она стала для него отправной точкой в творчестве. На закате или на восходе, когда солнце бросало свой трепетный отблеск на белоснежный собор; или ночью, когда его купола отражали мягкий, струящийся свет далёких и таинственных звезд, маленький Кеша, лёжа на пологой крышке погреба, тихо и радостно замирал под властью этих картин, необъяснимо волнуясь, маясь от чуда мироздания, от предчувствия счастья будущей жизни, новых ощущений и чувств, когда ты сам ещё не осознаёшь богатства золотого запаса времени, и когда несбывшееся будущее зовёт тебя, обещая сбыться счастьем, испытаниями жизни и любовью к людям и их любовью к тебе.

Так всё и сбылось. Голодное, но мечтательное детство, смерть отца, дороги Великой Отечественной, гибель фронтовых друзей и товарищей, Курская битва и взятие Берлина, неустроенность в Красноярске и здесь же первые уроки актёрского мастерства, холодный Норильск и неприветливость Москвы, и, наконец, рождение великого актёра и народная любовь – любовь России к своему гениальному сыну. Так появился великий актёр Иннокентий Смоктуновский: гордость русской сцены, гордость Сибири и России. Неслучайно именно через передачу своих чувств и мыслей в своих главных ролях – князя Мышкина из «Идиота» Ф. Достоевского и шекспировского Гамлета – началось имя И. М. Смоктуновского. Душевные переживания и чувства персонажей органично совпали с чувствами самого актёра, пришедшего в этот жестокий мир с чистой любовью, добротой, открытостью к людям, а встретил там совсем другое. Но не сдался, а, осознав величие этих чувств в себе, начал проповедовать, чтобы донести их, напомнить другим людям, чтобы они хоть на какой-нибудь миг остановились и задумались, стали сверять свою душу с душой этих героев и самого актёра. Литераторы, художники, архитекторы, композиторы и актёры пытаются всеми доступными способами ещё и ещё раз достучаться до людей, напомнить о христианских заповедях. Всем известно, начиная с русских народных сказок, что простой народ по-особому относится к так называемым Божьим людям. Их так называют не случайно, так как они несут в себе правду и чистоту души и сердца, Божий свет любви и участия к другому человеку, живут по законам Божьим.

Таков Герасим в «Муму» И. Тургенева, таковы старосветские помещики у Н. Гоголя, такова Матрёна в «Матрёнином дворе» у А. Солженицына, таков и князь Мышкин у Ф. Достоевского, с раскрытия образа которого у И. Смоктуновского и началась театральная слава. Он не только умом понял характер князя Мышкина (Божьего человека), а слился с этим образом, потому что сам был этим «князем», который исповедует истины и несёт людям христианские заповеди. Такие люди всегда были, есть и будут на Руси, какой бы век не стоял на дворе. Такие люди всегда должны быть и в любой другой стране в нашем жестоком мире, и не должны повторять судьбу шекспировского Гамлета – принца Датского, как это сделал Запад. Он не только убил его, отвергнув христианские ценности души, но он ещё и забыл их сегодня, тем самым породив фашизм и нацизм с его бесчеловечной идеологией, развязав две мировые войны, в которой погибли миллионы людей и с которой пришлось лицом к лицу встретится на фронтах ВОВ И. М. Смоктуновскому.

Мы всегда будем помнить об этой Победе, особенно сегодня, в год её 80-летия и в год 100-летия со дня рождения великого актёра.

Гамлет – это был второй образ, в котором ещё ярче проявились духовные черты, характер и душа Смоктуновского, где мужественная простота сочеталась с утончённым аристократизмом, доброта – с язвенным сарказмом, критический ум – с ранимой душой, воплотившей в себе человеколюбие, совесть и готовность к самопожертвованию. Этот образ призывал и призывает нас ещё и ещё раз взглянуть на себя со стороны и, может быть, хоть что-то сделать для того, чтоб этот мир стал лучше, чище, справедливее. Недаром после этой роли И. Смоктуновского стали называть «Сибирский Гамлет»: потому что в то время только сибирская земля могла дать такого актёра – родить, вскормить, воспитать правдой, чистотой и любовью к людям человека, который смог так открыто, искренне и ранимо передать эти чувства со сцены, тогда как до него это не смогли передать и сделать актёры театров европейской части России, где давно было видно невооружённым глазом, как запылились театральные подмостки, как покрылись лёгкой паутиной занавесы, а режиссёров и актёров больше волновали престижные роли и имидж их театров.

И вот появляется простой, никому не известный актёр из Сибири, и прямо со сцены отдаёт нам всю боль, нежность, совесть и любовь своей души, вызывая в нас такие же чувства, делая нас лучше и светлее. Недаром говорится, что могущество России будет прирастать материальным богатством Сибири. А теперь можно смело добавлять, что будет прирастать ещё и духовным богатством, смелостью и моральными ценностями, которыми всегда была богата сибирская земля.

Кроме вышеперечисленных, И. М. Смоктуновский, конечно же, сыграл ещё очень много ролей, как положительных, так и отрицательных героев, расширяя горизонты сценических характеров. Таких даже совсем неромантических, как Порфирий Петрович («Преступление и наказание»), или царь Фёдор («Царь Фёдор Иоаннович»), который предстал в исполнении великого актёра не неврастеником, каким его изображали прежде, а настоящим русским царём, сознающим свою историческую миссию, человека мужественного и умного.

Особое место в жизни актёра и его творчестве занял МХАТ, куда он поступил служить в 1975 году, и где специально для него был поставлен чеховский «Иванов». Он и до этого уже соприкасался с Чеховым, но лишь в кино: в роли Моисея Моисеевича («Степь»), Гаева («Вишнёвый сад»), доктора Дорна («Чайка»), в ролях Войницкого и Серебрякова («Дядя Ваня»). И эти роли показали, что Иннокентий Михайлович – не совсем чеховский актёр. Некая чеховская врачебная жёсткость характеров героев, неопределённость их душевного мира оказались чужды духу великого мастера. Актёр и сам это понимал и признавался в своей неудовлетворённости в раскрытии характеров. Для него больше подходили роли, где утверждаются нравственные высоты человека, чистота помыслов и борьба за идеалы, т. е. все те же христианские ценности, о которых надо говорить и говорить. А если надо, то и защищать.

И он не случайно опять возвращается к таким ролям, как Моцарт, Сальери, по «Маленьким трагедиям» А. С. Пушкина, где его талант опят засверкал неповторимым блеском, романтизмом, изяществом, лиризмом и даже иронией. Но чтобы он не сыграл после ролей князя Мышкина и Гамлета, он снова и снова мыслью, сердцем и душою возвращает нас к этим героям, призывает ещё раз вдуматься в образ Датского Гамлета и сравнить его с Гамлетом Сибирским. Принц Датский погибает, утверждая, что ему «не быть!» – не быть с тем обществом, с теми людьми, которые его окружают, с их звериной идеологией, которая и сейчас является главной идеей Запада, которая ими активно продвигается по всему миру. Восклицая: «Не быть!» Датский Гамлет тем самым не верит в торжество моральных ценностей, в их победу над миром зла и тёмных сил, и поэтому погибает, унося их с собой. Наш же, Сибирский Гамлет, громко, чётко и ясно заявляет всей стране, всему миру: «Быть!». Быть человеку в человеке. «Быть!» – пока есть такая страна, как Россия, пока есть русский народ, который рождает таких великих сыновей и таких великих актёров. И мы вслед за ним тоже утверждаем: «Быть всегда и во веки веков!».

Тоже стоит почитать

Центр притяжения молодёжи: в Ачинске после капитального ремонта открылся МЦ «Сибирь»

Знак качества: продукция ООО «ТРЭНЭКС» снова оценена на краевом уровне

Медицинскому центру помощи и спасения исполнилось пять лет